Capistrano è un piccolo centro del frastagliato entroterra Vibonese, diviso tra il respiro salino del mare, da un lato, ed il tuono ubertoso della montagna, dall’altro. Dentro un reticolo di case e vie, di anfratti e piccoli cunicoli, si annida un mistero, che è anche un segreto, di un bagliore accecante. E’ la chiesa di San Nicola, tempio in stile neoclassico, che si erge imperioso nella piazzetta che le fu omonima ma che, da qualche anno, è dedicata a Pier Auguste Renoir.

Ma chi è Pier Auguste Renoir? Un gigante dell’arte, un artista pienamente incluso nel suo tempo, avendo seguito, per molti aspetti precisandola ed esteticamente motivandola, la linea evolutiva che, soprattutto in Francia, tra la metà dell’ottocento e l’inizio del novecento, riformulò i canoni etici ed estetici dell’arte pittorica. Di questo vasto movimento, che ebbe tra i suoi massimi esponenti Monet, Manet, Cezanne, Seurat, Van Gogh, Gauguin, Pizzarro e che prese i nomi di impressionismo, espressionismo, simbolismo, puntinismo, etc., Renoir fu tra le sintesi più alte, avendone condiviso l’universo poetico: desacralizzare la pittura, distoglierla da chiese e campi di battaglia, da palazzi nobiliari e luoghi sovrani, per farla vivere nella gente, per la gente, attraverso la gente, nei giardini, nelle strade, nelle miniere, nei campi di grano, nei volti poveri o sorridenti di chi sceglie la strada, nelle banalità di chi fa un bagno al fiume o colazione in un prato fiorito, o in chi si concede una chiacchiera in campagna, o avverte un profumo, un aroma, un cinguettio nell’aria.

Ma cosa c’entra il pittore francese con Capistrano?

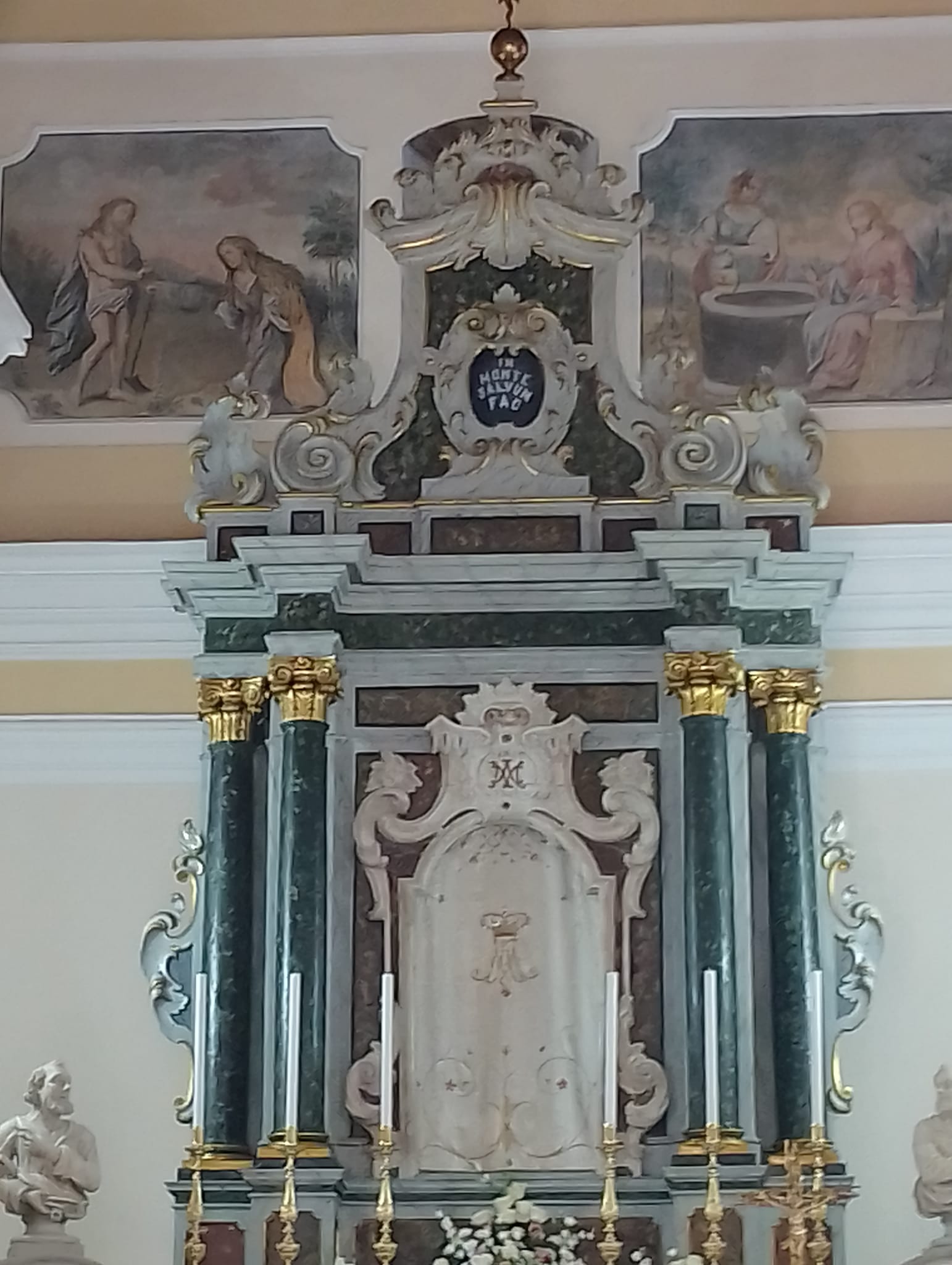

Correvano gli anni ’60 e, da quel che si racconta, pare che Sharo Gambino, grande scrittore e storiografo Calabrese, abbia avuto in sorte di leggere, con alcuni amici, una biografia scritta da Jean Renoir, regista cinematografico, figlio di Pier Auguste. Secondo il figlio, Pier Auguste, nella seconda metà dell’800, avrebbe compiuto un viaggio in Italia ed in questo viaggiare, auspice un sacerdote di Capistrano, Don Giacomo Rizzuti, di stanza a Napoli, si sarebbe fermato in un piccolo villaggio in Calabria, nel quale avrebbe avuto modo di riprendere gli affreschi, gravemente compromessi, della chiesa matrice. Da qui l’inizio di una ricerca che, messi a raccolta i saperi disponibili, fece concludere che il villaggio cui alludeva Jan non poteva che essere Capistrano. Perché? Perchè la chiesa matrice di San Nicola custodiva degli affreschi, uno dei quali ben visibile, gli altri insultati dal tempo o seppelliti sotto una coltre di calce, che potevano spiegare una appartenenza al movimento francese. Fatto sta che le ricerche focalizzarono quattro affreschi: il primo, un tondo ben conservato, che venne convintamente attribuito alla mano di Renoir, collocato all’ingresso di sinistra della Chiesa, descrivente la scena evangelica del battesimo del Battista da parte del Cristo, con attorno un coro di angeli ed in basso il sacro fiume Giordano; il secondo, un tondo a destra dell’ingresso, totalmente deteriorato, secondo tradizione rappresentante una adorazione dei magi; il terzo, collocato in alto, nel transetto a sinistra, per tradizione denominato “Noli me tangere”, che ritrae Gesù in dialogo con una Maddalena profondamente umana, per nulla ieratica, immersi in una natura magica, quasi onirica; il quarto, sempre in alto, nel transetto a destra, denominato “Il Cristo e la Samaritana”, in cui i due personaggi siedono comodi e conviviali attorno ad un otre, sembrando impegnati a parlare piuttosto che di questioni teologiche, di cose semplici, profondamente umane. In questo ultimo affresco, peraltro, affiora un dettaglio notevole. La Samaritana non veste abiti coevi al Cristo, ma ottocenteschi, con un nastro a decorarle i capelli.

Riguardo agli ultimi due affreschi, occorre dire, le voci del posto escluderebbero un possibile intervento di Renoir, essendo essi asseritamente postumi, mentre alcuni autori (Mario Guarna, “Gli affreschi di Renoir a Capistrano, un mistero svelato”, edizioni Ibiskos Ulivieri), sembrerebbero, al contrario, validare l’ipotesi di un corale intervento del francese. Fatto sta che, da quel momento, la Chiesa di San Nicola non fu più solo del suo Patrono, ma anche di un laico francese, Pier Auguste Renoir, che, nell’immaginario collettivo, lì prese dimora.

Ecco dunque spiegato il motivo per cui Capistrano, piccola comunità indecisa se appartenere al mare o alla montagna, dedica la piazzetta antistante la sua prima chiesa a Pier Auguste Renoir e diviene il centro di un affascinante mistero, che ancora oggi, nonostante le prove termografiche effettuate e le analisi di studiosi e critici, non ha trovato definitiva soluzione. Certo, a proposito de “il Battesimo di Cristo”, alcuni dati impressionano il visitatore profano, quale io sono.

Il primo, i volti alludono, perlomeno nella tecnica costruttiva, a quelli che si ritrovano nei dipinti di Renoir. Se si raffrontano i personaggi del “Ballo al moulin de la galette”, o de “La colazione dei canottieri”, o del “Il ballo di campagna”, si noterà che la tecnica di raffigurazione dei volti è assai simile a quella degli affreschi e presenti la stessa luce ma anche lo stesso intento intuitivo e di ‘non finito’.

Il secondo, detti volti non manifestano una sacralità superiore a quella dei volti usuali di Renoir, né appaiono ieratici, nel modo con cui venivano dipinti secondo le forme classiche. Essi sembrano inseguire modelli umani, ovviamente nei limiti che la sacralità del soggetto e del luogo imponeva.

Il terzo, la composizione sembra alludere alla tecnica, propria dei pittori francesi di fine ottocento, detta ‘en pleine air’, cioè libera, avulsa da spazi asfittici ed affidata a tratteggi di pennello finalizzati a dare corpo ad orizzonti profondi e ad una prospettiva non fotografica ma deduttiva.

Ma v’è un ulteriore elemento a rendere misteriosa ed affascinante la questione: il fatto che si tratterebbe degli unici affreschi catalogati dell’artista. Un unicum assoluto, dunque, che, se confermato, porrebbe Capistrano al centro di una attenzione che non sarebbe azzardato immaginare come planetaria.

Né sarebbe, una simile attenzione, immeritata. Perché Capistrano non è solo Renoir, ma è la meravigliosa montagna che la sovrasta, il mare ed il lago che la contornano, la faggeta che ne purifica l’aria, il Cristo Pantocratico che la protegge, il borgo abbandonato di Nicastrello e la vicina cascatella, i portali e le opere d’artigianato che qui e lì la impreziosiscono, le altre testimonianze della chiesa matrice, a partire da un cenotafio gentilizio del 1770, attribuito addirittura a Giuseppe Sanmartino, autore del meraviglioso ‘Cristo Velato’ nella cappella di San Severo di Napoli.

Insomma, buona visita al ‘borgo di Renoir’.